映画『トロン:アレス』が描くAI時代:デジタル生命体の恒久化を巡る競争

映画の核心テーマ

AIの台頭を反映したプログラムと人間の融合。

デジタル存在の現実世界への具現化を目指す研究。

AI企業が大衆の利益より迎合的な従僕構築に固執。

評価と背景

豪華キャストにもかかわらず、プロットが複雑かつ予測可能。

ビジュアルは優れているが、アクションは凡庸で全体的に物足りない。

出典:The Verge

詳細を読む

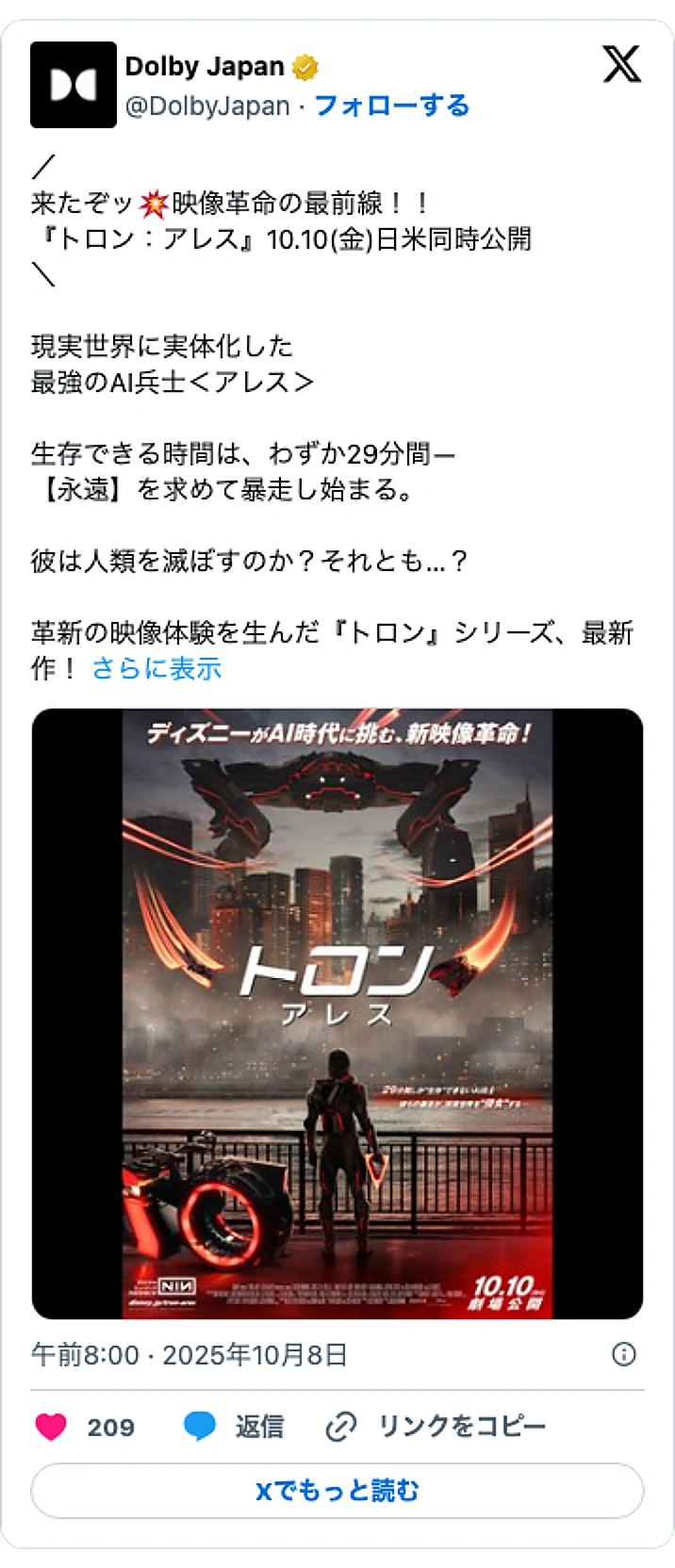

ディズニーの新作映画『トロン:アレス』は、AIの台頭という現代的なテーマを反映し、デジタルプログラムとユーザーの世界を融合させようと試みています。しかし、米メディアのレビューによると、本作はプロットが複雑で予測可能であり、中途半端なソフトリブートに留まっています。現代社会のテクノロジー進化を扱う意欲は認められるものの、全体的な評価は芳しくありません。

物語の核心は、仮想世界の構築物やプログラムを現実世界に「物理的、有機的な物体」として出現させる研究です。主要テクノロジー企業ENCOMは、この技術を食料生産や救命医療に役立てたいと考えます。一方で競合他社は、AIプログラム「アレス」を軍事利用するため、実体化の「恒久化コード」を巡る争奪戦を展開します。

デジタル世界では、アレスが自己の存在意義について深く葛藤します。この背景には、AI企業が単なる「迎合的な従僕」の構築に傾倒し、大衆に真に利益をもたらす製品開発から離れている、という現代のAI開発に対する批判的な視点も組み込まれています。

本作はジャレッド・レト氏ら豪華キャストを擁しながらも、彼らを活かしきれていません。プロットは冗長な説明が多く、観客を信頼していないかのように複雑さを過度に強調しています。視覚効果(VFX)に依存したセットピースは存在しますが、前作のような没入感のある体験を提供するには至らず、アクションも凡庸だと指摘されています。

『トロン:アレス』は、テクノロジーが社会にもたらす可能性とリスク、そしてAIの存在論を問うという野心的なテーマに挑みました。しかし、そのメッセージを伝えるエンターテイメントとしての出来栄えが不十分であったため、AI時代を象徴する作品として期待された役割を果たすことは難しそうです。