詳細を見る

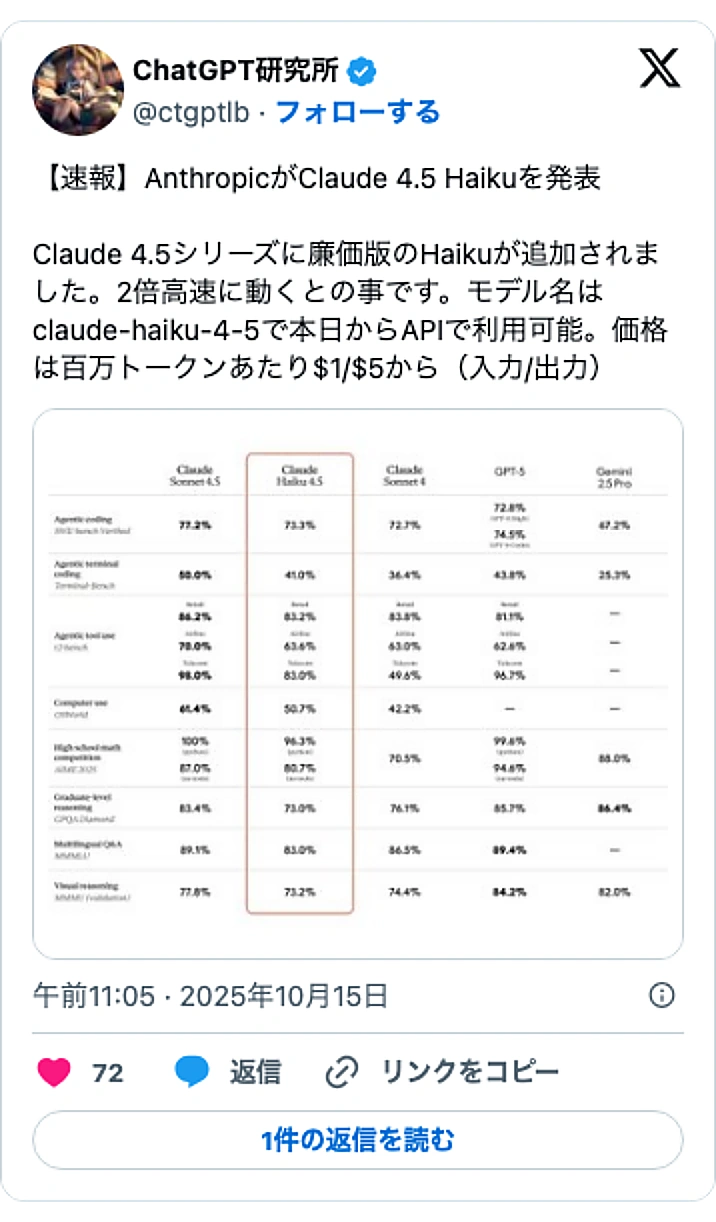

AI開発企業Anthropicは10月15日、小型・高速・低コストな新AIモデル「Claude Haiku 4.5」を発表しました。わずか5ヶ月前の最上位モデル「Sonnet 4」に匹敵する性能を持ちながら、コストは3分の1、速度は2倍以上を実現。AIの性能向上が驚異的なスピードで進んでいることを示しており、エンタープライズ市場でのAI活用に新たな選択肢をもたらします。

Haiku 4.5の強みは、その卓越したコストパフォーマンスにあります。ソフトウェア開発能力を測る「SWE-bench」では、旧最上位モデルや競合のGPT-5に匹敵するスコアを記録。これにより、これまで高コストが障壁となっていたリアルタイムのチャットボットや顧客サービスなど、幅広い用途でのAI導入が現実的になります。

Anthropicは、Haiku 4.5を活用した「マルチエージェントシステム」という新たなアーキテクチャを提唱しています。これは、より高度なSonnet 4.5モデルが複雑なタスクを計画・分解し、複数のHaiku 4.5エージェントがサブタスクを並列で実行する仕組みです。人間がチームで分業するように、AIが協調して動くことで、開発効率の大幅な向上が期待されます。

今回の発表で注目すべきは、この高性能モデルが全ての無料ユーザーにも提供される点です。これにより、最先端に近いAI技術へのアクセスが民主化されます。企業にとっては、AI導入のROI(投資対効果)がより明確になり、これまで高価で手が出せなかった中小企業やスタートアップにも、AI活用の門戸が大きく開かれることでしょう。

安全性も大きな特徴です。AnthropicはHaiku 4.5が同社のモデル群の中で最も安全性が高いと発表。徹底した安全性評価を実施し、企業のコンプライアンスやリスク管理の観点からも安心して導入できる点を強調しています。技術革新と安全性の両立を目指す同社の姿勢がうかがえます。

わずか数ヶ月で最先端モデルの性能が低価格で利用可能になる。AI業界の進化の速さは、企業の事業戦略に大きな影響を与えます。Haiku 4.5の登場は、AIのコスト構造を破壊し、競争のルールを変える可能性を秘めています。自社のビジネスにどう組み込むか、今こそ真剣に検討すべき時ではないでしょうか。