詳細を見る

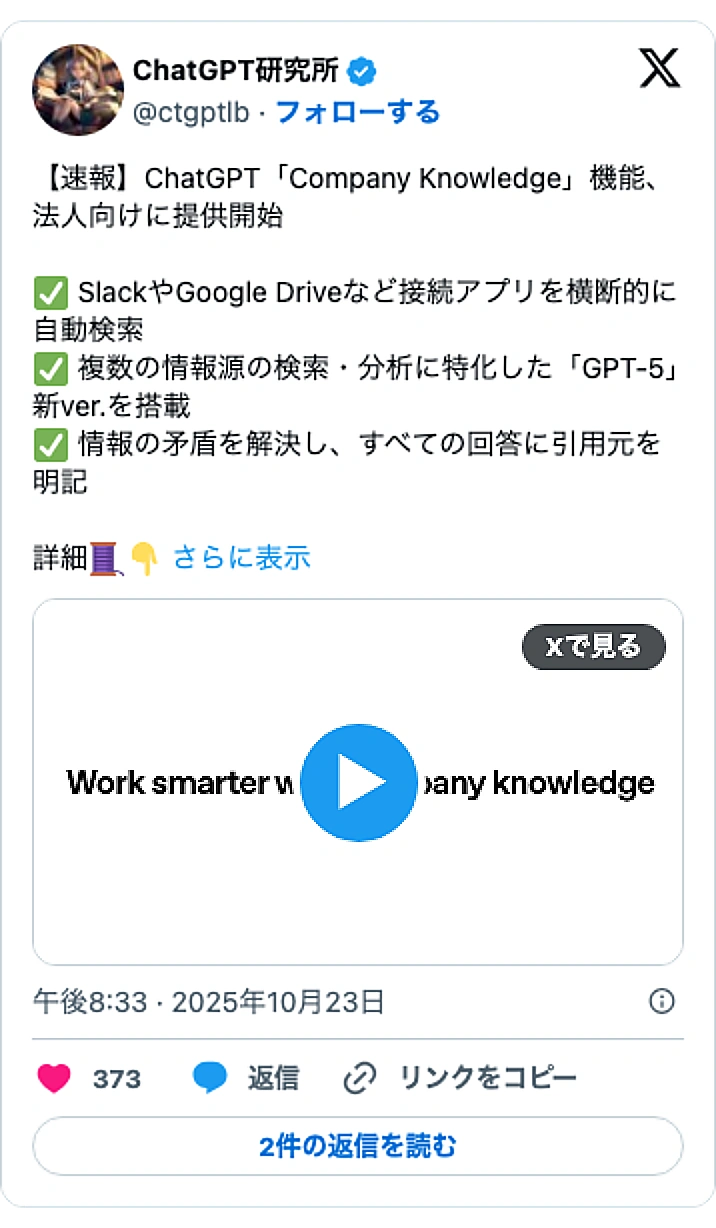

OpenAIは2025年10月24日、法人および教育機関向けChatGPTに新機能「company knowledge」を導入したと発表しました。この機能は、SlackやGoogle Driveといった社内ツールと連携し、組織内の情報を横断的に検索できるものです。アプリを切り替える手間を省き、情報探索の効率を飛躍的に高めることを目的としています。

新機能の最大の特徴は、ChatGPTが社内情報のハブとして機能する点です。ユーザーは使い慣れたチャット画面から、Slackの会話、SharePointの文書、Google Driveの資料などを直接検索できます。これにより、散在する情報の中から必要なものを迅速に見つけ出すことが可能になります。

この機能は、最新のGPT-5モデルを基盤としています。複数の情報源を同時に検索・分析し、より包括的で精度の高い回答を生成するよう特別に訓練されています。これにより、単純なキーワード検索では得られなかった洞察や要約を提供します。競合のAnthropic社も同様の機能を発表しており、AIの業務活用競争が激化しています。

回答の信頼性も重視されています。すべての回答には明確な出典が引用として表示されるため、ユーザーは情報の出所を簡単に確認できます。例えば、顧客との打ち合わせ前に、関連メールや過去の議事録を基にしたブリーフィング資料を自動で作成するといった活用が可能です。

「来年の会社目標はどうなったか?」といった曖昧な質問にも対応します。ChatGPTは複数の情報源から関連情報を探し出し、矛盾する内容を整理しながら、総合的な回答を提示します。日付フィルター機能も備え、時系列に沿った情報検索も得意とします。

ただし、利用にはいくつかの注意点があります。現時点では、この機能を使うには会話を開始する際に手動で選択する必要があります。また、有効化している間はウェブ検索やグラフ・画像の生成といった他の機能は利用できません。OpenAIは今後数ヶ月で機能拡張を予定しています。